中国で収入を得る場合は必ず就労ビザを取得する必要があります。

※就労ビザを取得した会社からしか給与はもらえません。

就労ビザを持たないで、アルバイトなど一時的でも収入を得ると不法就労として罰則を受けます。

※ノービザで渡航してくると、現地では何のビザへも切り替えできません。

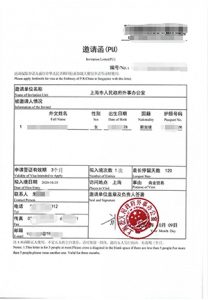

就労ビザは外国人工作許可証と居留許可のセットになります。

居留許可を申請中は出入境管理処にパスポートを預けますが、申請控えは写真付きでパスポート代わりになります。

この申請控えがあれば、国内移動やホテルへの宿泊は可能ですが、銀行などはパスポート原本が必要です。

![]()

ビザと在留許可の違い

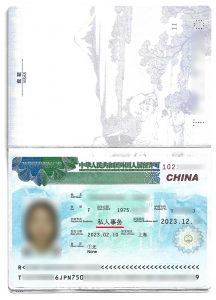

(一)ビザ

ビザとは中華人民共和国の所管機関が外国人に対して発行する入国許可証である。

出入国検査場の移民管理機構による証明書の承認を経て、許可された外国人は、パスポート及びビザを所持し正式に中華人民共和国に入ることができる。

2024年11月30日以降は日本人ノービザ30日が開始されている。

(二)在留許可

中華人民共和国外国人在留許可とは、外国人が関連ビザを取得し中国に入国後、公安出入国管理部門に申請し取得する在留証明書である。在留許可がある場合、出入国ビザの申請が免除される。

中国における既存の5種類の在留証明書:

就労類在留証明書

就学類在留証明書

取材類在留証明書

親族訪問類在留証明書

私的事務類在留証明書 (家族帯同ビザ)

![]()

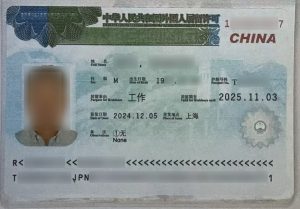

日本でZビザを取得することを就労ビザを取得すると思っているかたが居ますが、少し違います。

一般的にZビザは、就労ビザ(外国人工作許可証と居留許可)を取得するために渡航できる30日シングルのビザです。

このビザは原則として更新できませんし、現地で居留許可を取得する必要があります。

中国で就労ビザを取得する場合は、Zビザで発行日から90日以内に渡航し、滞在期限の30日以内に居留許可申請まで完了させる必要があります。

※滞在期限の最終日にでも居留許可の申請手続きをすれば、オーバーステイにはなりません。

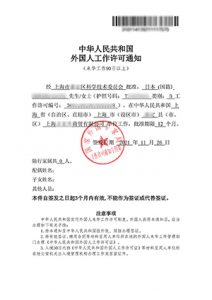

まとめると

「外国人工作許可通知」は、Zビザ取得のための必要書類に過ぎず、「外国人工作許可証」及び「居留許可」を取得するための前提条件に過ぎません。

就労期間中に中国への入国や滞在を可能とするのは、Zビザではなく「居留許可」です。

居留許可は通常3か月~1年間有効です。

※条件によっては2年以上も有り

就労ビザの更新は、外国人工作許可証を更新し、居留許可を更新するという手続きになりますが、居留許可の残り期間が30日を切ると外国人工作許可証の更新手続きは却下されます。

つまり、居留許可の残り期間が90日前~30日前の間に更新手続きをする必要があります。

![]()

中国で就労し長期滞在する場合と別に短期就労ビザもあります。

短期就労とは、Zビザで入国し、居留許可に切り替え、中国国内に最長90日まで滞在することです。

下記に該当する外国人の方は、滞在期間が90日の就労類居留許可を申請できます。

1.中国国内の提携先における技術、科学研究、管理、指導

2.中国国内の体育施設におけるトレーニング(監督、スポーツ選手を含む)

3.映像撮影(広告、ドキュメンタリーを含む)

4.ファッションショー(モーターショーのモデル、平面広告の撮影も含む)

5.海外商業公演

6.人力資源と社会保障部門が認定したその他の場合

![]()

Zビザで渡航し、外国人工作許可証と居留許可を取得して完了ですが、既に中国に滞在してる場合は日本に帰国しZビザを取得する必要は無い場合もあります。

※お住まいのエリアによっては、一度帰国し、Zビザで再渡航するように指示されることもあります。

上海地区などは、中国に居たままで、外国人工作許可通知でZビザを取得するステップを飛ばすことが出来ます。

最近は、親族訪問ビザ(Qビザ)からの場合は、先にZビザを取るように言われたケースもありますが、停留ビザやMビザから外国人工作許可証が取得でき、居留許可を取得できているケースもあります。

外国人工作許可通知を取得するには、ご本人が用意する資料は

1 卒業証明書

※公印確認が必要

2 犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)

※外務省のアポステーユ認証が必要

3 就業経歴証明書(退職証明書)

※履歴書に載せている会社の退職証明書が必要。

4 健康診断書

※勤務する地域の指定病院で受診する必要があります。

勤務する会社の資料詳細はサポートのご依頼を受けた時にご指導してます。

![]()

お知らせ

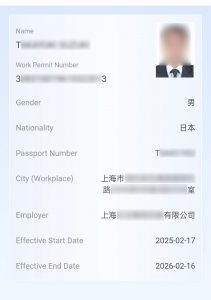

2024年12月1日から外国人工作許可証のカードを社会保険カードと統合し、元の外国人工作許可証の情報が社会保障カードに統合される。

外国人の就労許可情報が社会保障カードに収められ、2024年12月1日以降は外国人工作許可証のカードを発行はされない。

今後、外国人も社会保険カードのアプリを通じて登録し、氏名、工作許可証番号または社会保険番号で身分検証を完了した後に、工作許可証情報を含む電子社会保障カードを取得することができる。

既に取得している外国人工作許可証(カード)が有効期間内にある場合、政府の書類に基づき「変更・更新しない」原則に照らし、外国人が現有の工作許可証を延期或いは変更を申請する際に関連手続きを行い電子版に切り替わる。

外国人工作許可証電子版 |

|

居留許可 |

![]()

出入境管理処に居留許可を申請すると、通常は7営業日でパスポートが返還されます。

申請控えに記載されている期日にパスポートが戻ってこない場合は、下記の方法で状況確認ができます。

![]()

![]()

外国人在中就労許可制度

外国人在中就労許可制度は外国人が中国での就労を申請する際に、中国政府が実施する統一した許可基準と審査・承認・監督・管理の制度である。

外国人在中就労許可は元の『外国専門家在中就労許可証』、『外国人就労許可証』を『外国人就労許可通知』に統一させ、電子形式を採用しているため、雇用企業及び外国申請者は直接オンラインでプリントアウトすることができる。

元『外国専門家証』と『外国人就労証』は『外国人就労許可証』に統一され、外国人が中国で就労する場合の合法的な証明書類として、「一人に一つの番号」が与えられ、一生変わらないものである。

![]()

取得できる条件

一般的に25歳以上の男女関係なく取得は出来ます。

※大学を卒業(学士を有する)して2年以上の職務経験が必要。

※もしくはポイント申請が60点以上ある場合。

就労ビザは一般的に60歳の誕生日まで取得できます。

60歳を超えてもAランクビザ(高額納税者)で取得は可能です。

中国で登記された会社(○○○○有限公司)から申請をします。

個人経営の飲食店やあまりに資本金が少ない会社からは申請は出来ないことがあります。

すでに上海に居る場合は、Zビザを申請する必要は無く、外国人工作許可証(就業カード)を取得し、居留許可を取得できるケースもあります。

日本(海外)に居る場合は、外国人工作許可通知を取得し、この書類で日本の中国大使館(中国ビザ申請センター)でZビザを取得し、中国渡航後の手続きになります。

※地域によっては、一度帰国しZビザで渡航してくることを求められます。

Zビザで渡航したら、外国人工作許可証を取得し、出入境管理処で居留許可を取得し完了です。

![]()

90日以内で以下の業務を行う場合は 就労ビザ(Z)が必要です。

・90日以内でも以下の様な業務を行う場合、短期就労(Z)ビザが必要です(91日を超える場合は長期就労(Z)ビザの適用)

(一)中国に渡航して中国国内の協力先で技術協力,科学研究,管理,指導を行う場合

(二)中国国内のスポーツ団体でトレーニングを行う場合(コーチ,監督,選手を含む)

(三)中国に渡航して撮影を行う場合(コマーシャルフィルム,映画を含む)

(四)中国に渡航してモデルとして出演する場合(モーターショーのモデル,ポスター広告の撮影を含む)

(五)中国に渡航して興行を行う場合(滞在日数90日間以下)

![]()

中国で各種ビザを申請する時に、入国スタンプが必要です。

外国人(14歳~70歳)は中国入国時に指紋を照合されるとともに顔画像を撮影されます。

また、中国の出入国審査においては「自動化ゲート」が利用可能です(長期滞在者のみ、要事前登録)。しかし、「自動化ゲート」を利用すると出入国印がパスポートに押されません。ホテルでの宿泊の際に入国日を確認されることがあるため、「自動化ゲート」利用の際には、出入国の証憑を印刷するサービスがあるので、これを併せ利用することをお勧めします。

![]()

就労ビザの取得ができたら、中国国内で働くことができます。

※就労ビザを取得した会社からしか収入は得られません。

申請中でも、原則的にはどこかの会社に勤務することはできません。

地域によっては、申請中という事で大目にみてもらっているケースもあるようですが、就労ビザが取得できる前に勤務していると、不法就労と扱われる事が多いです。

上海本社で就労ビザを取得し、他のエリアの関連会社で働いていると不法就労になります。

ご注意ください。

![]()

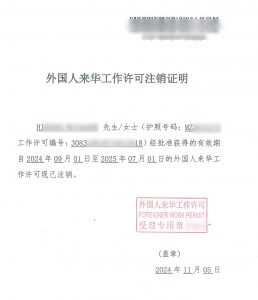

会社を退職した場合

就労ビザを取得した会社を退社すると、原則的に退社日から10日以内に就労ビザ(外国人工作許可証と居留許可)を取り消し、退去用の停留ビザに変更する必要があります。

|

外国人工作許可証の取り消し証明を取得していないと、次の就労ビザの申請ができませんのでご注意ください。 |

会社を退職しても就労ビザの取り消しをしないでそのまま滞在していると不法滞在とみなされるケースがあります。

「出入国管理法」には、不法滞在には1万元以下の罰金または15日以下の拘留を科す、不法就労には2万元以下の罰金及び15日以下の拘留を科し悪質な場合は国外退去処分とするとあります。

国外退去処分になれば5年間の入国禁止になることがあります。

悪質と判断され、このケースで5日間拘留され3万元の罰金を科せられたかたが居ます。

会社を退職したら居留許可を10日以内に取り消す決まりがあるので、11日目以降は不法滞在と判断されるケースがあり、不法滞在中の不法就労になると悪質と判断されます。

※ある会社を退職しても居留許可を取り消さないで、日本語学校などでアルバイトしていた場合など。

![]()

申請について

一般申請(4年制大学卒業で学士を持っている)

ポイント申請(学士が無い場合)

※ポイント換算表で60点になれば学歴や年齢に関係なく終了ビザの取得が出来ます。

ご自分で計算され、何点か足りなくても収入面などでポイントを増やすことは可能です。

この場合は、給与額によって個人所得税が増えます。

※60歳を過ぎている場合は就労ビザの申請は却下されますが、高額納税者として取得できるケースもあります。

会社の株主になっている場合は60歳を過ぎてもポイント申請で取得できます。

就労ビザの申請が却下される主な理由

外国人工作許可証を取得したら、出入境管理処に居留許可を申請しますが、出入境管理処が幽霊会社では無いかを見に行くケースが増えています。

事務所が共同で何社も入っているとか、事務所が独立してなくドアに会社の看板が無いとか、生活感が無いというケースで却下されるケースも増えています。

過去に不法就労で罰金刑を受けた場合なども却下されているケースがあります。

犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)が取得できない場合は就労ビザは申請できません。

就労ビザ更新時の注意点

居留許可の残り期限が30日を切ると更新手続きはできなくなります。

会社の売り上げが全く無いとか、発票を出してなく納税をしていないなどの場合、幽霊会社とみなされ更新ができないケースもあります。

就労ビザ取得後の注意点

就労ビザを取得した後、勤務地が変わったら同じ会社でもその勤務地で就労ビザを取り直す必要があります。

上海本社で就労ビザを取得しても、蘇州の事務所へ転勤になった場合など、勤務地蘇州の就労ビザへの切り替えが必要です。

不法就労として、摘発されたかたがけっこう居ますので、ご注意ください。

![]()

|

|

|

![]()

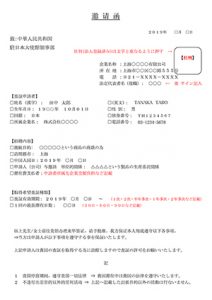

Zビザの申請

1 査証申請表:オンラインフォームをご記入し印刷してください。

https://bio.visaforchina.org/TYO2_JP/generalinformation/news/283426.shtml

2 申請票を印刷し、外国人工作許可通知と一緒に提出する。

尚、日本でのビザ申請は本人申請になりますが、中国大使館指定の旅行代理店による代理申請も可能です。

代理店情報⇒

|

|

![]()

申請方法

1 一般申請・ポイント申請

上海に居る場合

外国人工作許可証(就業カード)の取得

居留許可の取得

日本に居る場合

外国人工作許可通知の取得

中国ビザ申請センターでZビザの取得

中国に渡航して、居留許可の取得

外国人工作許可証(就業カード)の取得

2 申請者が日本で用意する書類

無犯罪証明書(犯罪経歴証明書)

※アポステーユ認証が必要

最終学歴の卒業証明書

※公印確認が必要

健康診断書

※渡航後に健康診断も可能

職歴の証明

※勤務していた会社の退職証明書

3 会社が用意する資料は中国側担当者にご指導します。

![]()

必要書類の認証について

![]()

無犯罪証明書(犯罪経歴証明書)や健康診断書の有効期限は、発行日から6ヶ月以内です。

日本で認証した書類 (無犯罪証明書) は、政府の指定翻訳会社で翻訳する必要があります。

政府指定の翻訳会社の印鑑が押してないと正式文書として扱われません。

![]()